こんにちは、えふです!

このページに辿り着いたあなたは、こんな悩みを持っていることでしょう。

柱状図の問題が解けない…!

高低差とか…もうチンプンカンプン!

じっくり考えると解けるときもあるんだけど…。

地層の傾きとか、複雑になってくると混乱しちゃう…。

でも安心してください!

これから説明する3ステップを実践してくれれば、定期テストはもちろん、高校入試レベルの問題にだって対応できるようになります!

それではさっそく見ていきましょう!

【定期テストから入試まで】3ステップで柱状図が解ける!

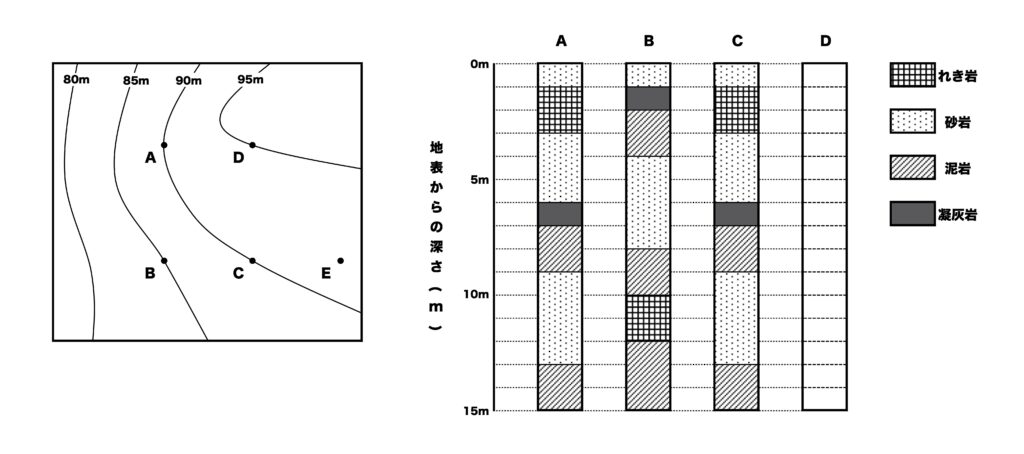

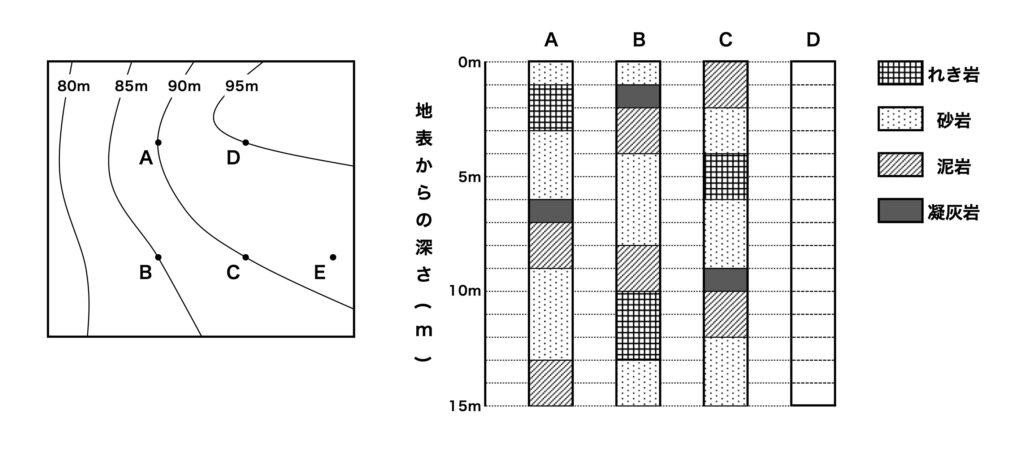

まずは具体的な例を見てみましょう。

ああ〜、これこれ。やっぱり何度見てもわかりにくい…。

それぞれの地点の地層がどうつながっているかわかるかな?

ええと…じゃあまずは砂岩の層に注目しようかな。

A地点では、地表に出ているのが砂岩の層だから…。

でも、砂岩の層はいくつもあるよ。

どれとどれがつながっているかわかりにくね。

確かに…。

柱状図の問題では、次の3ステップを実践しよう!

- ステップ1 「凝灰岩」に注目しよう!

- ステップ2 「標高」に直そう!

- ステップ3 凝灰岩の層の標高を地形図に書き込もう!

どういうこと…?

大丈夫!一つ一つ解説していくよ!

ステップ1 「凝灰岩」に注目しよう!

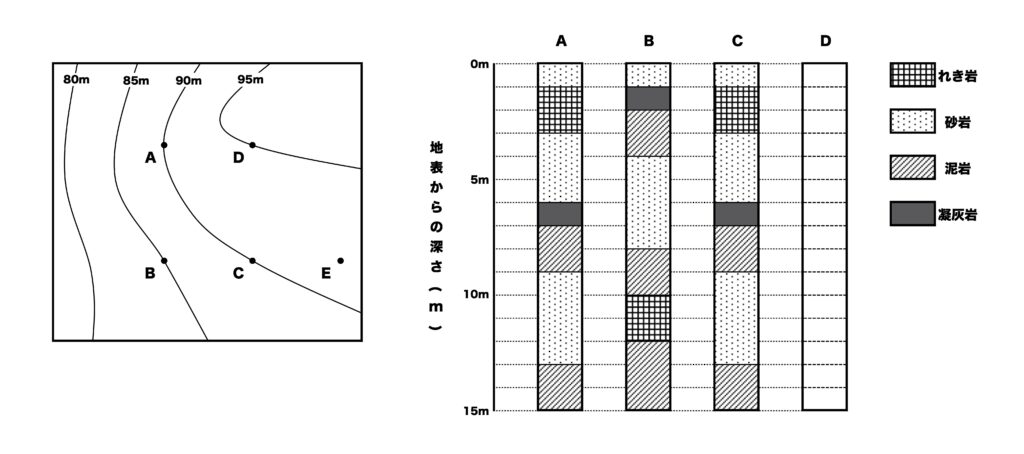

柱状図の問題でまず初めに確認するべきは、「凝灰岩」の層です。

むしろ、それ以外の層はいったん見なくてOK!

凝灰岩は、火山灰などが固まってできたものなので、火山の噴火が起こったときにできます。

れき、砂、泥に比べて、そんなに多くはできないレアキャラなので、他の地点とのつながりを調べるのに役立つのです。

なるほど。①、②、③の層がそれぞれつながっているんだね!

凝灰岩の層のような、地層のつながりを知る手がかりになる地層のことをかぎ層と言います。合わせてチェックしておこう!

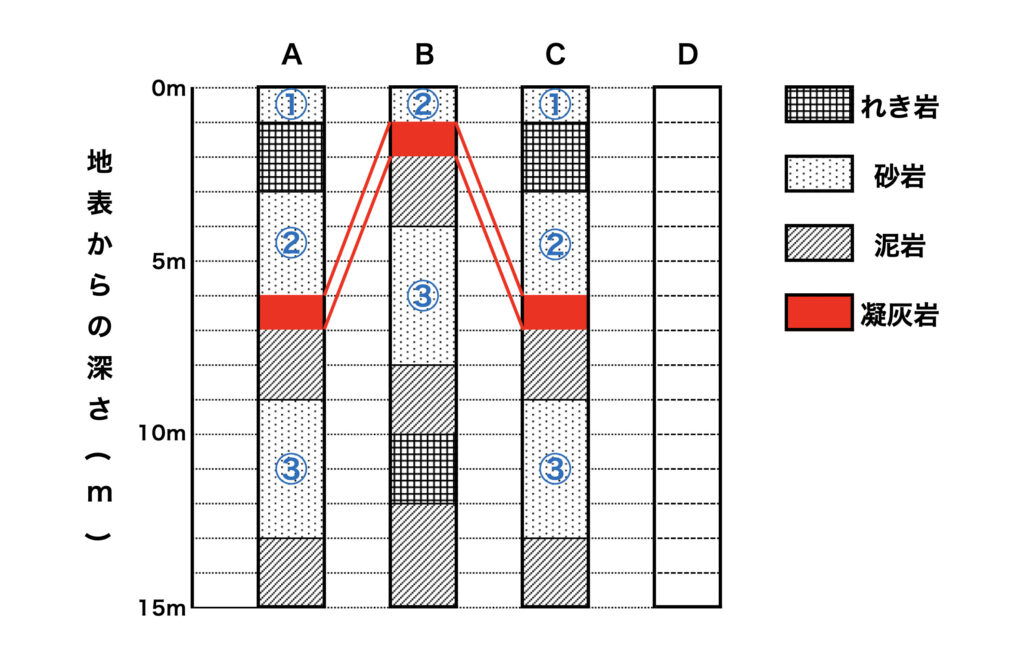

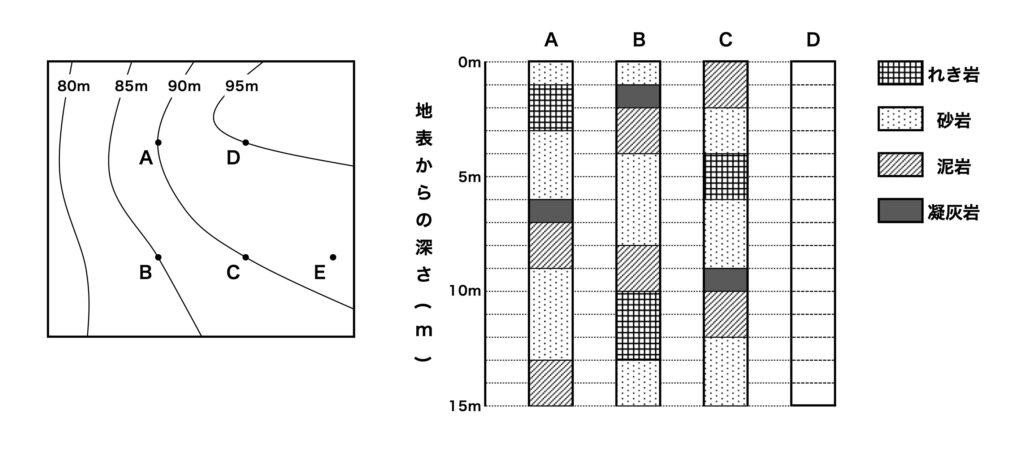

ステップ2 「標高」に直そう!

次に、「地表からの深さ」を「標高」に直しましょう!

この「地表からの深さ」が、柱状図の問題を複雑にしている最大の敵です。

先ほどの図のA地点に注目して、地表の標高と、凝灰岩の標高を確認してみましょう!

-1024x454.jpg)

-1024x454.jpg)

左の地形図を見ると、地点Aの標高は90mだとわかるね!

右の柱状図を見ると、地点Aでは、凝灰岩の層は地表から6m下にあるということがわかる!

いいね!では、それを右の柱状図に書き込んでみようか。

-1-1024x454.jpg)

-1-1024x454.jpg)

こうなりました!

地点Aの標高は90mで、凝灰岩の層の標高は84mなんだね。

では、地点B、地点Cでも同じように標高に直してみよう!

-1-1024x454.jpg)

-1-1024x454.jpg)

凝灰岩の層が全部84mになってるね!

さあ、あと一歩!最後のステップに進もう!

ステップ3 凝灰岩の層の標高を地形図に書き込もう!

最後に、凝灰岩の層の標高を地形図に書き込もう!

のコピー-1024x454.jpg)

のコピー-1024x454.jpg)

あれ、これって…

もしかして、どの地点でも84mになるのかな?

その通り!断層などがないとすると、この地域では地層が水平に堆積しているということがわかるね。

なるほど…。ということは…

うん、地点Dについても考えてみようか。

地点Dの標高は95mで、凝灰岩の層の標高は84mだから…

-1024x454.jpg)

-1024x454.jpg)

つまり凝灰岩の層は、地点Dの地表から11m下にあるってことか!

これで、地点Dの地層がどうなっているかわかったね!

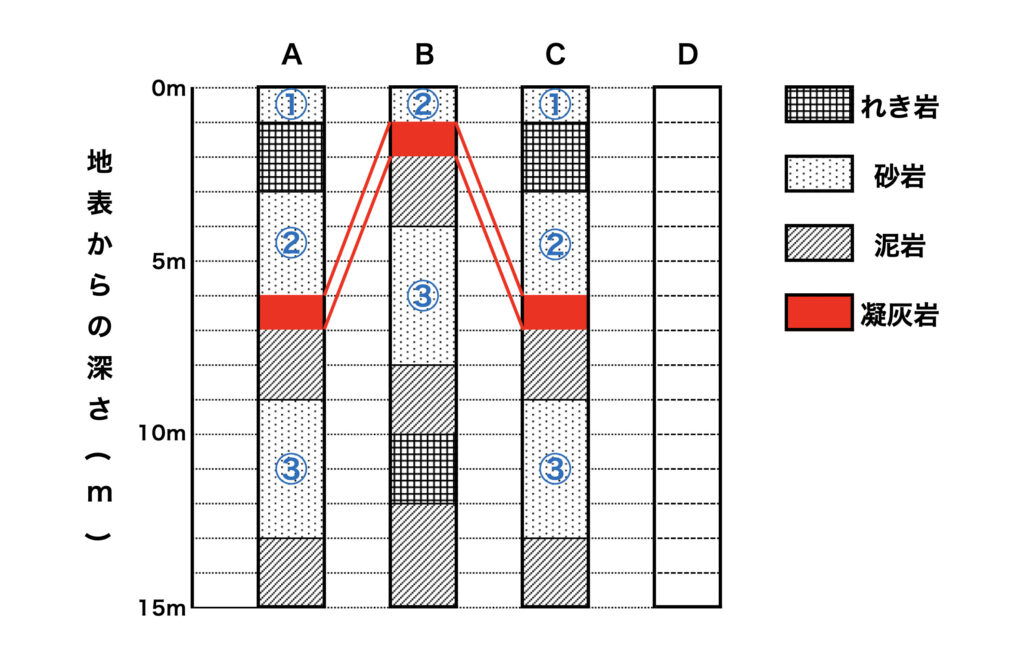

地層が傾いている場合

続いては、地層が傾いている場合について解説していくよ!

こうなると、急にわからなくなっちゃう…。

大丈夫!少しだけ難易度が上がるけど、ここを乗り越えれば柱状図はバッチリ!

-63d7f770cc10f-1024x456.jpg)

-63d7f770cc10f-1024x456.jpg)

ひとまず、ステップ1からやってみるね!

- ステップ1 「凝灰岩」に注目しよう!

- ステップ2 「標高」に直そう!

- ステップ3 凝灰岩の層の標高を地形図に書き込もう!

真のコピー-1024x456.jpg)

真のコピー-1024x456.jpg)

ステップ1と2をやってみたよ!

じゃあ次はステップ3だね!地形図に凝灰岩の標高を書き込んでみるね!

真-1024x456.jpg)

真-1024x456.jpg)

あれ、地点Cだけ高さが違うね…。

地層が傾いているからだね!

一定の方向に傾いていて、断層もないとすると、どちらに傾いているかわかるかな?

地点Aと地点Bは同じ高さだから、南北方向には傾いていないよね。ということは…

西から東に向かって高くなっているってことだね!

大正解!つまりこうなっているってことだね。

真のコピー-1024x456.jpg)

真のコピー-1024x456.jpg)

じゃあ、D地点はどうなっているかな?

南北方向には傾いていないから、地点Cと地点Dの凝灰岩の層は同じ標高で、84mだね!

素晴らしい!つまりこうなっているってことだね。

真のコピー2-1024x456.jpg)

真のコピー2-1024x456.jpg)

地点Dでは地表から11m下に凝灰岩の層があるってことだね!

これで、地点Dの地層がどうなっているかわかったね。

このように、地形図に凝灰岩の標高を書き込むことで、地面の中で地層がどのように傾いているかがわかりやすくなります。

この3ステップを実行してくれれば、苦手な柱状図とも仲良くなれるはずです!

離れた地点の地層を予想する

それじゃあ最後に、地点Eについて考えてみよう。

次の通りだとすると、地表から何m下に凝灰岩の層があるかな?

- 地点B、C、Eは一直線に並んでいる

- BC間の距離と、CE間の距離は等しい

- 地点Eの標高は92m

- この地域の地層は一定の方向に傾いていて、断層はない

地点Bから地点Cにかけて、凝灰岩の層が4m高くなっているね。

そのままの割合で高くなっているとすると…

真-1024x456.jpg)

真-1024x456.jpg)

地点Eでは、凝灰岩の層の標高は88mになるね!

地点Eの標高は92mだったから、地表から4m下に凝灰岩の層があるはずだね!

パーフェクト!!これで、柱状図はバッチリだね

練習問題にチャレンジ!

問題は2つ。

どちらも正解できたら、模試や入試でも戦える力がついているはずです!

下の地形図、柱状図について次の問1、問2に答えなさい。

- 地点B、C、Eは一直線に並んでいる

- BC間の距離と、CE間の距離は等しい

- 地点Eの標高は92m

- この地域の地層は一定の方向に傾いていて、断層はない

問1. 地点Dでは、凝灰岩の層は地表から何m下にあるか。

答え. 14m

【解説】

ステップ1、2、3を実践することにより、次のことがわかる。

- 地点Aにおける凝灰岩の層の上面は、標高84m

- 地点Bにおける凝灰岩の層の上面は、標高84m

- 地点Cにおける凝灰岩の層の上面は、標高81m

- この地域の地層は、南北方向には傾いていない

- この地域の地層は、西から東に向けて、3mずつ低くなっている

以上のことから、地点Dにおける凝灰岩の層の上面は、標高81mにあることがわかる。

地点Dの地表は標高95mなので、凝灰岩の層は地表から14m下にあることがわかる。

問2. 地点Eでは、凝灰岩の層は地表から何m下にあるか。

答え. 14m

【解説】

問1でわかったことのうち、

- この地域の地層は、西から東に向けて、3mずつ低くなっている

ということから、地点Eにおける凝灰岩の層の上面は、標高78mにあることがわかる。

地点Eの地表は標高92mなので、凝灰岩の層は地表から14m下にあることがわかる。

真-scaled.jpg)

コメント